Les Faits.

Le 16 octobre 1984 à 16h55. Christine Villemin, suivant ses habitudes, récupère son fils Grégory chez sa nourrice après son travail. Selon les déclarations de la mère, l'enfant joue devant la maison pendant qu'elle fait son repassage à l'intérieur en écoutant la radio. Peu après 17h20, Christine sort pour demander à son fils de rentrer, mais à sa surprise, l'enfant n'est plus là. Après quelques minutes à le chercher sans résultat, elle se précipite dans sa voiture pour aller le trouver. Aucun voisin n'a vu Grégory, sa disparition est signalée à la gendarmerie vers 17h50.

Docelles, 21h15. Le capitaine de gendarmerie Étienne Sesmatreçoit un appel radio : ses équipes ont retrouvé le corps sans vie de l'enfant disparu. C'est à Docelles, à sept kilomètres en aval de Lépanges, que le petit garçon est plaqué contre un barrage dans la rivière de la Vologne. Des cordelettes relient les mains, les pieds et le cou de l'enfant. Le bonnet de Grégory est rabattu sur son visage. Ces photos prises par Patrick Gless, photographe au quotidien La liberté de l'Est, montrant le repêchage du corps de Grégory par les pompiers est publiée dans la presse le lendemain. Elles bouleverseront la France.

L'autopsie L'autopsie du corps se déroule le lendemain des faits, ce dernier ne présente aucune trace de violence apparente, pas d'hématomes. La bouche et les narines de l'enfant sont couvertes de salive écumeuse. Ses poumons sont distendus et présentent des traces d'agonie asphyxique. Les prélèvement sanguins étant trop faibles pour établir un bilan toxicologique complet, ces derniers ne révèlent aucune trace d'alcool ni d'adrénaline, symptomatique de la peur.

Les Premières investigations.

Le capitaine Sesmat annonce à la presse que l'enfant est mort asphyxié par noyade. Ce dernier ajoute que l'enfant a été jeté vivant dans la Vologne. Cependant si les conclusions de l'autopsie énoncent que la mort de Grégory provient d'une noyade, elles ne permettent pas de déterminer si l'enfant est mort dans les eaux de la Vologne ou noyé autrement, en baignoire par exemple. Impossible non plus de déterminer si l'enfant a été ligoté avant ou après sa mort. Et si des incertitudes demeurent c'est de par la faible qualité de cette autopsie, réalisée par les docteurs Gérard de Ren et Élisabeth Pagel. En effet elle fut largement critiquée, comme étant un raté médico-légal ayant faussé l'enquête, apparaissant comme incomplète voire bâclée.

L'ordonnance du juge du 17 octobre 1984 indiquait pourtant de "procéder à tous prélèvements en vue d'expertises ultérieures" mais les docteurs n'ont pas prélevé les viscères de l'enfant, empêchant alors de savoir si Grégory a été drogué au préalable. L'eau des poumons n'est pas non plus analysée, le médecin légiste estimant que Grégory a été jeté dans la rivière où il s'est noyé. De par ces erreurs, l'heure et les circonstances exactes de la mort de Grégory ne seront jamais connues.

Mais les gendarmes vont s'intéresser tout d'abord à une piste particulière. En effet, le jour du meurtre, vers 17h30 le frère aîné du père de Grégory : Michel Villemin, dit avoir reçu un appel revendiquant le meurtre de la part d'un inconnu.

On sent que Grégory est comme attaché pour être sacrifié sur un autel

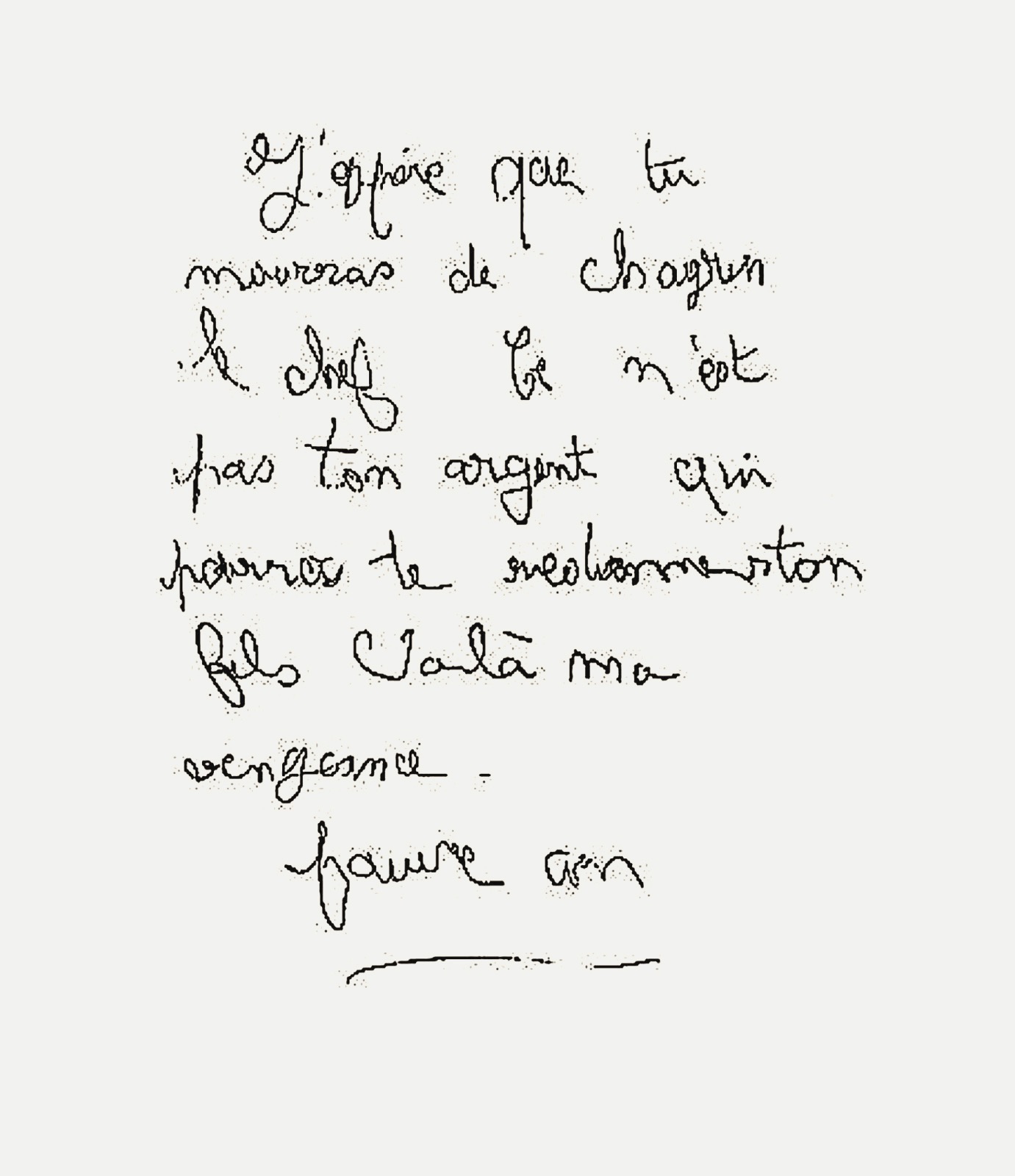

De plus, Christine et Jean-Marie, les parents de Grégory, ont reçu une lettre anonyme le lendemain de l'assassinat, cette lettre revendiquant l'acte. Le cachet de la poste sur le timbre indique l'heure de 17h15, et elle a été postée le jour de l'enlèvement. Ainsi cet inconnu a prévenu la famille, avant même que le crime soit commis. Les gendarmes se rendent alors compte que la famille Villemin subit depuis plusieurs mois un véritable harcèlement de la part d'un inconnu menaçant, au travers d'appels téléphoniques et de lettres. De plus, les dépositions de la famille et notamment de Jean-Marie permettent aux gendarmes d'avoir une certitude : le criminel se trouve dans le cadre familial.

Le Corbeau.

Très vite, la presse apprend l'existence d'un individu malveillant qui menace la famille et qui annonce le crime avant qu'il ne soit commis (voir lettre ci-dessus postée le jour du drame). Cet inconnu est alors très vite désigné comme l'auteur de l'assassinat de Grégory. Denis Robert, journaliste à Libération, est à l'origine du surnom du "corbeau" , s'inspirant du film d'Henri-Georges Clouzot : Le corbeau (1943), dans lequel un inconnu envoie des lettres anonymes aux femmes mariées en inventant des relations sexuelles entre les uns et les autres.

Les appels

Les appels du corbeau ont eu lieu entre 1981 et 1984 et certains membres de la famille en ont enregistré. Il y en a eu plusieurs centaines, et parfois jusque 27 par jour que ce soit des appels silencieux, des injures, de la musique passée à côté du combiné ou des appels dans lesquels le corbeau fait référence à des secrets de famille ou des tensions. Le corbeau a voulu monter les membres de la famille les uns contre les autres pour créer un climat de friction, formant ainsi des clans dans la famille. En plus des secrets de famille, le corbeau se fixe sur un point particulier : la réussite de Jean-Marie Villemin.

En effet, Jean-Marie s'est marié avec Christine en 1979 et tout va très vite : la naissance de leur enfant Grégory, la construction de leur maison, choisie à l'écart du village et de la famille. Jean-Marie Villemin est contremaitre, il est ainsi sorti de la condition ouvrière de la famille. Cette promotion a cependant créé des jalousies, et c'est ainsi que le corbeau appelait Jean-Marie "le chef" , surnom souvent utilisé pour les contremaitres dans les usines.

La jalousie extrême éprouvée par le corbeau à l'encontre de Jean-Marie semble alors être le mobile du crime. Mais lors d'un appel, Jean-Marie ne réagissant pas aux menaces sur sa maison et sur sa femme, le corbeau décide d'aller plus loin et menace directement son fils:

"je peux l'observer avec mes jumelles, le laisse pas trop trainer, un jour tu le retrouveras scoffié en bas."

En entendant ces menaces sur son fils, Jean-Marie perd ses nerfs : "Espèce de fumier, n'essaie pas de toucher au gamin ou t'es un homme mort !". Après cet appel, le corbeau avait alors trouvé sa cible. Ce sera son dernier appel.

Les Lettres

Le corbeau ne se contente pas des appels, ils écrits plusieurs lettres : en tout cinq seront recensées entre le 4 mars 1983 et le 24 juillet 1985 : Un écrit a été déposé par le corbeau sur un rebord de fenêtre de la maison des parents de Grégory.

Quatre lettres ont été postées. Parmi celles- ci, trois ont été adressées à Albert Villemin le père de Jean-Marie Villemin et une aux époux Villemin parents de Grégory.Trois écrits sont en lettres majuscules et deux en écriture cursive.Dans une lettre du 17 mai 1983 envoyée à Albert Villemin, le corbeau annonce cesser de les harceler. Dans la lettre, il est précisé que c'est la dernière, et qu'ils ne sauront jamais son identité, terminant l'écrit par la formule : "Adieu mes chers cons" .

Le harcèlement téléphonique est puni à l'article 222-16 du Code pénal, l'auteur des faits encourt jusqu'à 15 000€ d'amende et 1 an d'emprisonnement.

Après cette lettre, le corbeau se fait muet, la famille se sent alors rassurée, et la vigilance se relâche jusqu'à l'assassinat de Grégory le 16 octobre 1984. Ce jour-là, une nouvelle lettre du corbeau sera postée revendiquant le crime.

Les intrusions

D'après Thibaut Solano, journaliste et auteur de La Voix Rauque, il y a eu trois intrusions du corbeau avant l'assassinat de Grégory. La première fois était un soir où Christine, après avoir reçu un appel du corbeau, a vu une main dans le carreau de sa fenêtre tenter d'entrer. Puis l'année suivante, les pneus de son mari sont retrouvés crevés. Et enfin un soir où la grand-mère maternelle de Grégory le gardait au domicile du couple, cette dernière entendit des pas devant la porte du pavillon, avant de voir par la fenêtre une voiture démarrer en trombe.

L'instruction

Le "Petit Juge d'Instruction"* Lambert. Alors seul juge d'instruction à Epinal, Jean- Michel Lambert est saisi sur l'affaire Grégory à seulement 32 ans, il s'agissait de son premier poste. Mais cette jeunesse, d'où son surnom de "petit juge" , lui a valu de nombreuses critiques. En effet, les erreurs de procédure se sont multipliées sous son instruction. Le destin du petit juge sera tragique, car le 11 juillet 2017, soit près de 33 ans après l'assassinat du petit Grégory, et à l'aube d'un énième rebondissement, Jean-Michel Lambert se donne la mort à son domicile avec un sac en plastique sur la tête. Dans une lettre écrite avant son suicide, il donne l'impression qu'il ne pouvait plus supporter ces rebondissement infernaux de l'enquête.

* Le Juge d'instruction. Il est un magistrat du siège chargé des enquêtes judiciaires dans les affaires pénales les plus graves ou les plus complexes. Le juge d'instruction dispose de nombreux pouvoirs, comme celui de mettre en examen, ou encore de se déplacer sur les lieux, procéder à des perquisitions et saisies, ordonner des expertises, entendre les victimes et témoins. À l'issue de son instruction, il peut prendre une ordonnance de renvoi devant la juridiction de jugement ou prendre une ordonnance de non-lieu s'il ne détient pas suffisamment de charges contre la personne mise en examen.

Le Juge Simon. Maurice Simon, avait récupéré le dossier de l'affaire Grégory à la suite de la décision de la Cour de cassation d'ordonner un supplément d'information (Cass, crim, du 17 mars 1987, 86-96.682, Inédit). Mais le 28 janvier 1990, le juge d'instruction tombe dans le coma après avoir été victime d'un infarctus. À son réveil, il souffre d'amnésie.

Une instruction maladroite

Les juges Simon comme Lambert ont tous deux commis des irrégularités, qualifiées de "graves" par la Cour d'appel de Dijon concernant le juge Simon. Ainsi, en plus d'une autopsie bâclée, de rivalités entre police et gendarmerie, s'ajoutent également de nombreux ratés côté instruction, à commencer par les analyses des écrits du corbeau, désignant différents suspects, y compris la mère de Grégory : Christine comme autrice de ces lettres. Mais de plus, certains procès verbaux et rapports de ces analyses furent perdus, ou annulés pour vice de procédure, les faisant disparaitre du dossier.En effet certains experts avaient été directement nommés par les gendarmes. De nombreuses recherches scientifiques furent également mal réalisées, à noter qu'au début des années 1980, la France avait complètement laissé en désuétude les laboratoires de police, avec au total 35 scientifiques dans ces laboratoires, alors que l'Angleterre en comptait 900.

Article 156 du Code de procédure pénale : "Toute juridiction d'instruction ou de jugement, dans le cas où se pose une question d'ordre technique, peut, soit à la demande du ministère public, soit d'office, ou à la demande des parties, ordonner une expertise." (Par conséquent les gendarmes ne pouvaient nommer les experts sans commettre un vice de procédure)

Apothéose d'une instruction désastreuse : le cas de Murielle Bolle, 15 ans au moment des faits, et belle-sœur de Bernard Laroche, alors au début de l'instruction perçu comme le suspect numéro 1, de par sa désignation comme étant le corbeau par certains experts et un portrait robot ressemblant.

Bernard est arrêté et placé en garde à vue le 31 octobre 1984, mais les gendarmes n'obtiennent aucun aveu, en effet il déclare comme alibi au moment de l'assassinat avoir rendu visite à un collègue de travail, lequel n'était pas à son domicile, puis avait retrouvé chez sa tante Louisette Jacob sa belle-sœur Murielle Bolle, vers 17 h 20. Pour confirmer cet alibi, les gendarmes interrogent Murielle. Mais une première contradiction apparait : Murielle déclare que lorsqu'elle est rentrée après le collège chez sa tante Louisette, Bernard était déjà présent (l'inverse de ce qu'il prétendait). De plus, alors que Murielle affirme avoir pris le bus pour rentrer chez elle, de nombreux témoignages de collégiens et du chauffeur notamment disent qu'elle n'était pas présente et certains disent qu'elle est montée dans une voiture. Confrontée à ses contradictions, Murielle Bolle aurait déclaré aux gendarmes que c'est Bernard qui est venu la chercher et raconte le scénario de l'enlèvement et de la disparition de Grégory.

Selon les gendarmes, le déroulé expliqué par Murielle est précis : Bernard a récupéré Murielle à la sortie du collège, puis il a roulé jusque devant une maison où il s'arrête. Bernard descend et revient avec un enfant. Puis la voiture serait allée jusqu'à un autre village, Bernard serait sorti avec l'enfant et revenu seul. Le lendemain matin, les gendarmes annoncent au juge Lambert ce témoignage, mais le juge répond qu'il n'a pas le temps d'auditionner Murielle car il part en week-end.

Murielle rentre alors chez elle, les gendarmes lui demandent de ne pas parler de son témoignage, sachant que Bernard Laroche vit au même domicile que Murielle. Le lundi, face au juge Lambert Murielle confirme sa version des faits. Dès lors, Bernard Laroche est inculpé et arrêté, l'affaire semble alors bientôt résolue. Le juge Lambert décide de faire une conférence de presse dans laquelle il explique avoir inculpé Laroche grâce au témoignage de Murielle Bolle. Lambert est presque totalement transparent face aux journalistes. Il parait alors hésitant, parfois opposant le secret de l'instruction face aux questions et dans le même temps dévoilant des détails sur les déclarations de Murielle.

Cette conférence est une catastrophe, Jean-Michel Lambert vient de dénoncer le témoignage de Murielle face aux caméras de télévision alors que la jeune fille d'à peine 15 ans se trouve au domicile familial, aux côtés de Marie-Ange Laroche, sa sœur épouse de Bernard et de toute la famille. Bernard Laroche, arrêté. Jean-Claude Delmas - AFP Le 6 novembre 1984, c'est Murielle Bolle qui s'adresse à la presse devant la maison familiale, tremblante, retenant visiblement ses sanglots, elle affirme que son témoignage était faux, que les gendarmes lui ont fait peur et lui ont dit ce qu'elle devait dire, elle a obéi par peur d'être considérée comme complice. Elle ajoute que "Bernard est innocent" . De nombreux soupçons seront émis sur les possibles pressions et violences familiales exercées sur la jeune fille pour qu'elle se rétracte.

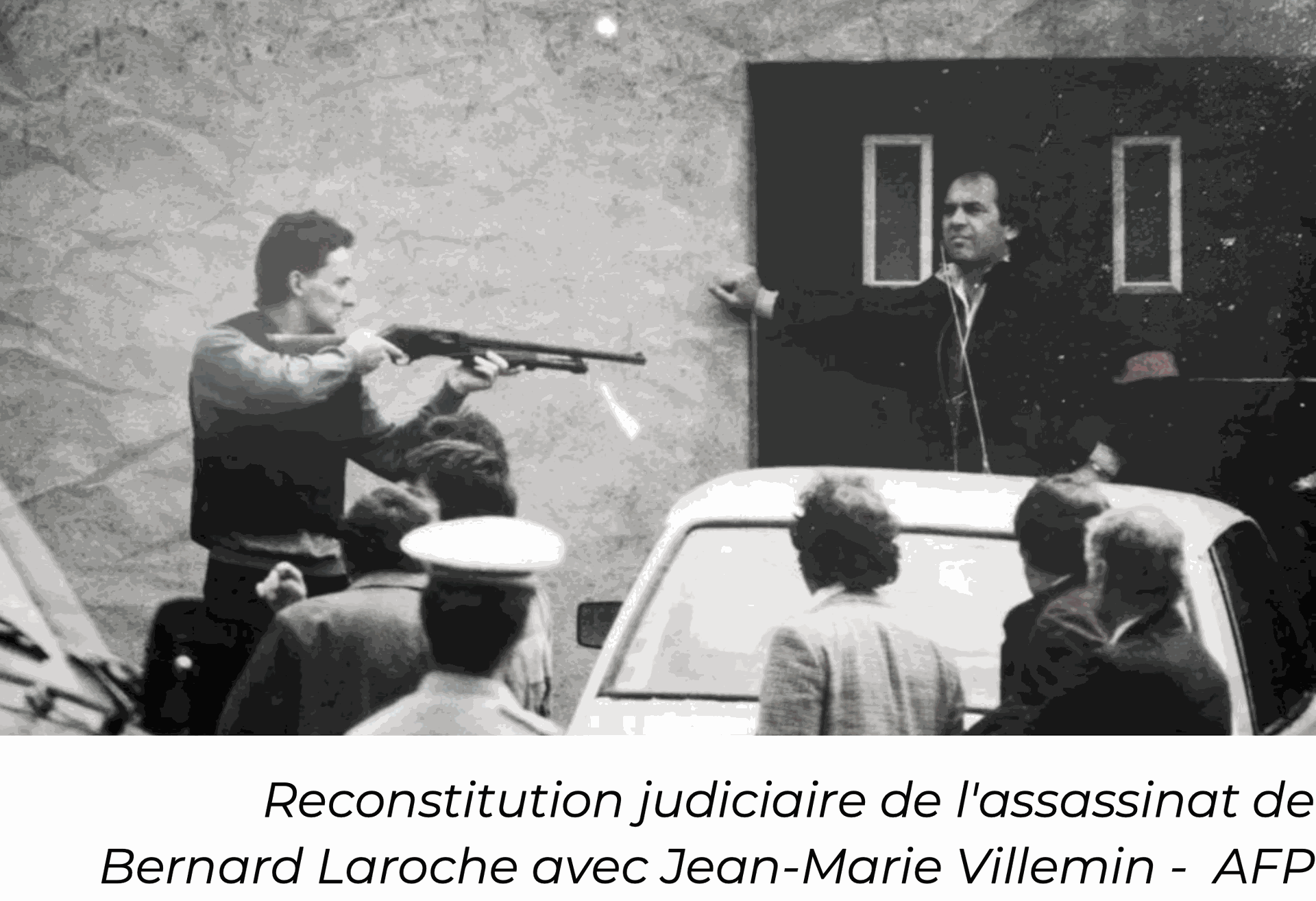

Le 4 février 1985 le juge Jean-Michel Lambert, contre l'avis du ministère public d'Épinal, décide de libérer Bernard Laroche. Ce jour-là, devant des journalistes, Jean- Marie Villemin annonce son intention de le tuer. Le 29 mars suivant, alors que Bernard rentre à son domicile avec son épouse et son fils, Jean-Marie se dirige vers lui portant un fusil de chasse. Malgré le fait que Laroche dément avoir tuer Grégory, Jean-Marie tue son cousin.

De nombreux rebondissements auront lieu, mais aucun jugement ne sera rendu quant au meurtre de Grégory. En revanche, un procès a bien lieu pour son père, procès qui se transformera quelque peu en celui du fils.

L'instruction

Le 3 novembre 1993, s'ouvre le procès de Jean-Marie Villemin à la Cour d'Assises de Dijon. Ce dernier est inculpé pour l'assassinat de Bernard Laroche. Le procès dura sept semaines, inhabituel pour un dossier de ce genre qui se règle en temps normal en quelques jours. Mais ici, il n'était pas question que de Jean-Marie Villemin, mais aussi de son fils. Ainsi de nombreux protagonistes de l'affaires furent convoqués, à commencer par Murielle Bolle qui une fois de plus a maintenu sa version des faits, à savoir que son cousin Bernard est innocent. De plus, la Cour d'Assise a également diffusé des enregistrements audios du corbeau, glaçant le sang des journalistes présents.

Article 221-3 du Code pénal : Le meurtre commis avec préméditation ou guet-apens constitue un assassinat. Il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.

L'assassinat correspond au meurtre commis avec la circonstance aggravante de la préméditation. Il convient donc pour retenir l'infraction, d'établir les éléments constitutifs du meurtre ainsi que de prouver la préméditation ou du guet-apens. Le meurtre est défini à l'article 221-1 du Code pénal comme : "le fait de donner volontairement la mort à autrui" . Concernant l'élément matériel, le meurtre est constitué par l'acte positif de donner la mort (ainsi que le résultat : la mort), et un lien de causalité entre l'acte et la mort.

En l'espèce, Jean-Marie Villemin a tiré avec un fusil de chasse sur Bernard Laroche, lui donnant la mort. L'élément matériel est donc constitué. S'agissant de l'élément moral, l'auteur doit avoir la conscience et la volonté de commettre l'infraction. Mais de plus, l'assassinat requiert un dol spécial, à savoir l'intention de donner la mort pour être caractérisé, et enfin l'intention est ici aggravée de par la circonstance aggravante de la préméditation prévue à l'article 132-72 du Code pénal : caractérisée par une réflexion précédant l'action. L'élément moral semble donc également caractérisé, les juges raisonnant la plupart du temps sous forme de présomption judiciaire, rien n'indique que Jean-Marie ne disposait pas d'une conscience exacte de la réalité au moment des faits, ni qu'il a commis son acte sans volonté. De plus, la préméditation ou guet-apens peut être retenu également, Jean-Marie avait lui-même annoncé à la presse son dessin de tuer Laroche.

LE Procès

La responsabilité pénale de jean-marie villemin :

Le fait personnel, la conscience et volonté ayant été démontrés, la responsabilité pénale de Jean-Marie peut donc être recherchée, en tant qu'auteur matériel des faits, puisqu'il a commis tous les éléments constitutifs de l'infraction.

Par ailleurs il aurait été difficile pour les avocats de Jean-Marie d'invoquer un fait justificatif comme la légitime défense, puisque celle-ci prévoit à l'article 122-5 du Code pénal que n'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte. Cependant, si Grégory a lui aussi été assassiné, constituant une atteinte injustifiée à autrui pour Jean- Marie, et une réponse pouvant être jugée proportionnée, cependant cette réponse intervient un an après les faits, ainsi la condition de concomitance n'est ici pas respectée. La défense de Jean-Marie Villemin aurait cependant éventuellement pu évoquer une cause subjective d'irresponsabilité pénale, à savoir la contrainte.

En effet, celle-ci prévue à l'article 122-2 du Code pénal est une cause de non-imputabilité qui soustrait la volonté infractionnelle de l'auteur, ainsi elle dispose d'un effet in personam par lequel seule la personne concernée en sera bénéficiaire. Cette contrainte peut être physique comme morale, or lorsqu'elle dispose d'une origine interne elle correspond donc au cas où la personne a agi par pulsion ou passion. Une illustration de cela est le crime passionnel. Jean-Marie Villemin aurait pu ainsi invoquer une contrainte morale, du fait du traumatisme de la perte de son enfant, du chaos judiciaire, de la remise en liberté du désigné coupable, de la frénésie de la presse ou encore du fait que sa femme était à ce moment-là hospitalisée. Mais en pratique, il faut dire que la reconnaissance de la contrainte morale est extrêmement rare, la chambre criminelle de la Cour de cassation a même dans un arrêt (Cass. crim. 11 avril 1908) énoncé que la contrainte ne peut pas résulter d'une hyper-émotivité. À ce sujet, Brigitte Pereira explique en effet qu'une personne doit normalement pouvoir résister à ses passions (Responsabilité pénale – Atténuation ou disparition de la responsabilité – Rép. pén. Dalloz, mai 2017). De plus il aurait été difficile de démontrer la condition d'irrésistibilité , appréciée in abstracto par les juges, ce qui s'illustre dans divers arrêts (Cass. crim. 20 avril 1934, Genty ; Cass. crim. 8 févr. 1936, Rozoff ; Cass. crim. 15 nov. 2006, 06-80.087, Inédit).

Mais aussi la condition d'imprévisibilité, ajoutée par l'arrêt Trémintin (Cass. crim. 19 janv. 1921, Bull.). Cependant Brigitte Pereira ajoute que si la passion violente n'est pas une contrainte morale, il arrive que les juges tempèrent la responsabilité de l'individu concerné en tenant compte de la qualité de la passion : la personne poursuivie est alors traitée avec indulgence, voire acquittée. Ainsi dans un tel cas les mobiles relatifs aux passions auxquelles le coupable a obéi servent au prononcé de la sanction. Cela contrevient donc au principe de l'indifférence des mobiles en droit pénal. Et ainsi les jurés de la Cour d'Assises ont sûrement pris en compte ces mobiles ainsi que tout le contexte entourant l'acte de Jean-Marie pour atténuer sa responsabilité, puisque celui-ci fut condamné à 5 ans de prison dont 1 an avec sursis, peine qu'il avait déjà effectuée en détention provisoire et bien loin de la perpétuité encourue.

Cette sanction allant dans le sens du principe de la personnalisation de la peine est donc très clémente pour un assassinat, d'autant plus que la culpabilité de Laroche n'a jamais été acquise. Il est possible d'y voir un fond d'opportunisme dans cette décision, en effet il aurait sûrement fait scandale dans l'opinion publique que le père d'un fils assassiné passe de longues années en prison pour avoir voulu le venger, tandis que l'assassin est possiblement toujours en liberté.

Les pistes

À ce jour, l'auteur de l'assassinat de Grégory n'a pas été identifié. L'enquête est en effet extrêmement complexe : polluée par les erreurs du passé, et se heurte à la fois au silence assourdissant de la famille ainsi qu'au temps s'écoulant, les protagonistes de l'affaire mourant l'un après l'autre. Mais malgré ces difficultés, l'affaire est régulièrement réouverte, au fil des évolutions technologiques comme l'ADN ou le logiciel Anacrim. Certains personnages de l'affaire semblent avoir cependant été définitivement écartés par la justice, notamment la mère de Grégory : Christine Villemin qui a bénéficié d'un non-lieu de la Cour d'appel de Dijon en 1993.

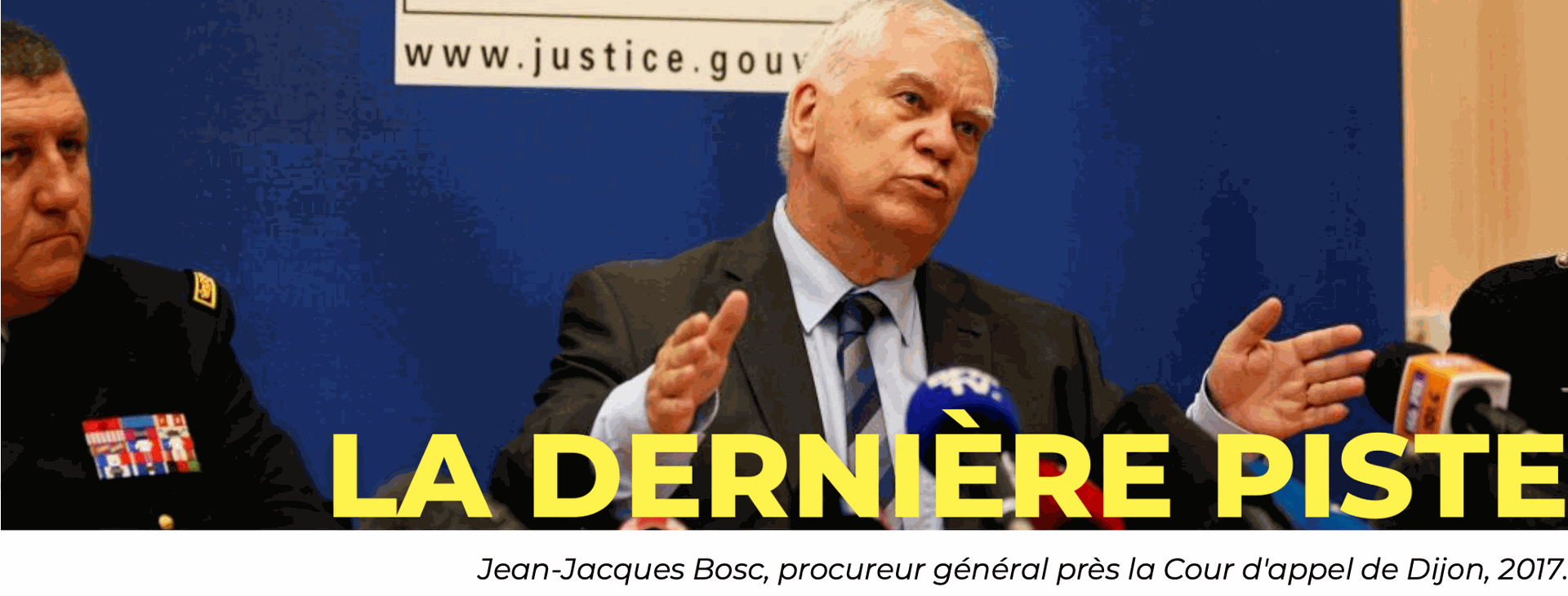

Mais en 2017, l'affaire a pris un nouveau tournant, la justice appuyée par l'aide du logiciel Anacrim, qui a analysé les quelques 12 000 pages du dossier, se tourne désormais vers l'hypothèse d'un complot familial ou crime collectif.

LA THÈSE DU CRIME COLLECTIF

C'est l'une des dernières hypothèses des enquêteurs, considérée comme probable par plusieurs experts et journalistes ayant couvert l'affaire. Ce sera cette thèse que nous analyserons, afin de percevoir quelle serait la responsabilité pénale de chacun si la véracité de celle-ci éclate un jour. Ainsi dans cette hypothèse, Bernard Laroche aurait effectivement récupéré Murielle Bolle à la sortie du collège, pour ensuite enlever Grégory. Dans la foulée, il est possible que Bernard ait remis l'enfant à une autre équipe qui se serait occupé de tuer l'enfant ou alors Bernard l'a fait lui- même. En outre, deux autres personnages interviennent dans cette thèse : Marcel et Jacqueline Jacob, grand-oncle et grand-tante de Grégory. D'après une expertise en stylométrie diligentée par des experts suisses, Jacqueline Jacob serait avec une forte probabilité l'autrice de la lettre de revendication du meurtre de Grégory. De plus, la voix du corbeau issue des enregistrements pourrait correspondre à celle de Marcel Jacob. Néanmoins la responsabilité d'aucun de ces protagonistes n'a pas à ce jour été établie, et parmi eux un est décédé. Le développement qui va suivre ne remet en cause d'aucune façon leur présomption d'innocence et la cause d'extinction de l'action publique pour Bernard Laroche décédé. Ce développement reprend simplement la dernière thèse des enquêteurs sur l'affaire, afin d'évaluer la responsabilité pénale de chacun dans cette hypothèse uniquement.