Depuis sept crimes commis dans l’Est de Paris de 1991 à 1997, la police est aux trousses du mystérieux tueur. C’est à partir de la quatrième victime, en 1994, que les enquêteurs font le rapprochement entre tous les meurtres accompagnés du viol des jeunes femmes. Sur les lieux de la scène de crime macabre d’Agnes Nijkamp, les enquêteurs une découverte majeure : une empreinte ADN inconnue, laissée par le sperme du tueur sur la victime. Cette trace est alors baptisée SK1, pour "Serial Killer 1" (tueur en série 1).

Cette trace ADN est la première marque génétique relevée sur une scène de crime. L’année suivante, le dossier du mystérieux SK1 est relancé par la découverte du même ADN sur un mégot de Winston, retrouvé sur les lieux de l’agression d’Elisabeth, la survivante au prédateur. Seulement un mois plus tard, ressort de la scène de crime de Hélène Frinking le même ADN.

L’action de la police est paralysée par l’absence de regroupement entre les dossiers d’ADN, et le défaut d’un fichier centralisant l’empreinte génétique de tous les délinquants et criminels déjà arrêtés. Les enquêteurs ne savent à qui cet ADN masculin inconnu, de groupe sanguin B 15-16 7-9.3 21-31 4-5 1-2

Le propriétaire de cet ADN a été identifié grâce au Professeur Olivier Pascal. Ce dernier, directeur du laboratoire judiciaire avait conservé l’ADN de violeurs en dehors de tout cadre légal. Bien que la centralisation des empreintes génétiques est illégale au titre des libertés individuelles, le juge d’instruction en charge de l’affaire, Gilbert Thiel, lui a alors demandé d’opérer une comparaison entre les différents flacons d’ADN conservés et le fameux ADN SK1.

Le verdit tombe. Guy Georges Rampillon est l’homme le plus recherché de France. Cet homme connu pour différents vols, viols et tentatives de meurtre a été confondu ce 24 mars 1998. Après tant d’erreurs judiciaires sur les dossiers des victimes, il est enfin possible de poser un nom sur le tueur de l’Est parisien, Guy Georges, plus de sept ans après la première victime.

Guy Georges a été arrêté à 12h44 dans le Monoprix de la Place Blanche, dans le 18e arrondissement de Paris, à l’âge de 37 ans. Placé en garde à vue au 36 Quai des Orfèvres, il est déjà passé aux aveux.

Il a admis avoir assassiné cinq des jeunes femmes, mais nie toute implication dans le meurtre des « deux femmes du parking »

Les parisiens vont-ils pouvoir dormir sur leurs deux oreilles ?

Pour éviter qu’une aussi longue traque meurtière ne se reproduise, un certain nombre d’enquêteurs et de juges d’instructions plaident pour la création d’un fichier national regroupant toutes les empreintes génétiques des délinquants et criminels qui ont déjà fait l’objet d’une arrestation. L’opinion publique, notamment les familles des victimes, déplorent un si grand nombre de meurtres commis avant de pouvoir arrêter l’auteur.

Les victimes:

Les antécédents de SK1 sont particulièrement significatifs et posent incontestablement la question du risque de récidive dans le cas présent. Les faits reprochés ont été commis à partir de janvier 1991, jusqu'en novembre 1997.

1. ESCARFAIL Pascale, 19 ans. Le sujet, alors qu'il est en libération conditionnelle, ne réintègre pas la prison. Il suit sa victime jusqu'à son domicile, la menace d'un couteau et la viole avant de lui porter un coup fatal. Il purge huit mois supplémentaires pour cette évasion.

2. BENADY Elsa, 22 ans. Quelques jours après sa sortie de prison, le sujet suit la victime dans un parking avant de la violer et de la poignarder mortellement.

3. ROCHER Catherine, 27 ans. Le sujet suit la victime jusqu'à son box de parking, la viole avant de la tuer.

4. NIJKAMP Agnès, 32 ans. Le sujet viol la victime en la pénétrant jusqu'à éjaculation. Il l'égorge ensuite à l'aide de son couteau.

5. ORTEGA Élisabeth, 23 ans. Le sujet la bâillonne, la ligote mais la victime réussit à s'échapper.

6. FRINKING Hélène, 27 ans. Le sujet la ligote, la viole puis la poignarde violemment.

7. SIROTTI Magali, 19 ans. Le sujet commet sur sa personne des violences sexuelles avant de l'égorger.

8. MAGD Estelle 25 ans. Le sujet la ligote et la viole avant de l'assassiner en lui portant des coups de couteau.

Les critiques :

Cette enquête a fait l'objet de plusieurs erreurs dans sa tenue, qui ont plus largement posé la question de contrôle des délinquants a priori. si Guy Georges avait été mieux surveillé ou suivi par les institutions, de telles crimes n'auraient pas été commis. C'est ce que soutient notamment Anne Gautier dans son livre, mère d'Hélène Frinking, violée et assassinée par le tueur de l'Est parisien.

#1. D'abord, des erreurs ont été commises sur le plan juridique

On peut reprocher le manque de surveillance des autorités s'agissant de la libération conditionnelle de Guy Georges. Ainsi, en 1991, alors qu'il purgeait une peine de 10 ans pour viol, Guy Georges n'a pas réintégré sa cellule après une permission. Il s'est finalement présenté volontairement à la prison de la Santé, mais entre-temps, il avait commis son premier meurtre. Seulement, personne n'a cherché à savoir ce qu'il avait fait pendant sa cavale, ni les policiers, ni le juge d'application des peines. Lors de son procès, Guy Georges a lui-même demander aux jurés "Pourquoi après ma première condamnation ne s'est-on pas penché sur mon cas puisqu'on a détecté chez moi une certaine dangerosité ?". Un contrôle plus assidu s'agissant du respect de la semi-liberté par les criminels aurait pu empêcher les horribles crimes commis sur les six autres jeunes femmes

Il est également déplorable que Guy Georges n'ait fait l'objet d'aucune mesure imposant une suivi socio-judiciaire suite à sa condamnation pour viol :

"Dans les cas prévus par la loi, la juridiction de jugement peut ordonner un suivi socio-judiciaire.

Le suivi socio-judiciaire emporte, pour le condamné, l'obligation de se soumettre, sous le contrôle du juge de l'application des peines et pendant une durée déterminée par la juridiction de jugement, à des mesures de surveillance et d'assistance destinées à prévenir la récidive. La durée du suivi socio-judiciaire ne peut excéder dix ans en cas de condamnation pour délit ou vingt ans en cas de condamnation pour crime.

La décision de condamnation fixe également la durée maximum de l'emprisonnement encouru par le condamné en cas d'inobservation des obligations qui lui sont imposées. Cet emprisonnement ne peut excéder deux ans en cas de condamnation pour délit et cinq ans en cas de condamnation pour crime. Les conditions dans lesquelles le juge de l'application des peines peut ordonner, en tout ou partie, l'exécution de l'emprisonnement sont fixées par le code de procédure pénale.

Le président de la juridiction, après le prononcé de la décision, avertit le condamné des obligations qui en résultent et des conséquences qu'entraînerait leur inobservation."

article 131-36-1 du code pénal

La recevabilité de la preuve que constitue de l'identification de l'ADN SK1 est discutable. En effet, la confusion de cet ADN avec Guy Georges a été obtenu hors d'un cadre légal, puisque le fait de comparer un ADN avec d'autres conservés était strictement interdit à cette époque. Cette question de procédure aurait pu mettre en danger la condamnation de Guy Georges, même s'il a finalement avoué l'entièreté de ses crimes devant le jury durant le procès.

Le chemin dans la résolution de l'affaire est ponctué de fausses pistes, ralentissant significativement l'avancée des enquêteurs. Le portrait robot du tueur établi grâce à la déposition d'Elisabeth Ortega constituait le coeur de la recherche pour les policiers. Ils recueillent alors 1 800 témoignages sur lesquels ils enquêtent, basés sur la description d'un individu de type maghrébin de 1 mètre 90. Toutefois, après l'identification du tueur comme étant Guy Georges, les enquêteurs découvrent qu'il mesure en réalité vingt centimètres de moins, et il est d'origine afro-américaine.

De plus, l'empreinte ensanglantée d'une voûte plantaire égyptienne, c'est-à-dire dont le second orteil est plus long que le premier, est découverte à côté de la dépouille de Hélène Frinking. Les enquêteurs procèdent alors à de nombreuses interpellations, examinent les pieds de nombreux hommes et les place devant Élisabeth Ortega, le témoin clé. en 1997, Guy Georges est au poste et est traité pareillement. Cependant, son pied n'est pas égyptien et Élisabeth Ortega ne le reconnaît pas. Il rentre donc chez lui, sans que sa piste ne soit plus étudiée. Cela a couté la vie à deux jeunes femmes supplémentaires. Par ailleurs, lorsque Olivier Pascal identifie Guy Georges comme étant le tueur par son ADN, il appelle le juge d'instruction Thiel en lui annonçant "J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne c'est que nous avons identifié le tueur, la mauvaise, c'est qu'il sort de chez vous"

L'absence de communication entre les différents enquêteurs de la police judiciaire parisienne, qui, travaillant sur les différentes affaires, auraient pu mettre en lien leur dossier et découvrir que ces crimes étaient l'oeuvre d'une même personne. En effet, Martine Monteil, à la tête de la police judiciaire à l'époque, dénonce un manque de discussion et de cohésion entre les groupes d'enquêteurs du 36 Quai des Orfèvres. Elle les somme de comparer les enquêtes des femmes assassinées chez elles et celles des deux femmes assassinées dans des parkings, car elles présentent de frappantes similitudes. C'est à ce moment que les enquêteurs s'exécutent, et n'ont plus de doute sur la nécessaire mise en commun des dossiers.

#2. D'un point de vue sociétal, la gestion de l'affaire du tueur de l'Est parisien est discutable

D'abord, la pression médiatique a eu un énorme impact sur l'enquête. Après l'apparition du terme "tueur en série" dans la presse, que les institutions françaises refusaient d'ailleurs d'employer, une pression grandissante a pesé sur la police judiciaire. C'est surement une des raisons expliquant la détermination du juge d'instruction Thiel de confondre l'ADN retrouvé, quitte à emprunter des voies illégales.

Dans toutes les grandes affaires criminelles les médias jouent un rôle majeur et souvent nocif pour la bonne gestion de l'enquête. Par ailleurs, le jour où la police judiciaire prévoyait d'arrêter Guy Georges, soit deux jours après l'avoir identifié, la radio a lâché le nom de l'individu le plus recherché de France. Heureusement pour les enquêteurs, Guy Georges n'avait pas écouté la radio et n'était donc pas informé de cette traque. son arrestation s'est déroulé comme prévu deux heures plus tard.

L'opinion publique, et surtout celle des familles des victimes a également eu un rôle disproportionné dans cette affaire. Ce phénomène interroge toujours sur la réelle impartialité des juges et des jurés, qui ont forcément conscience que leur décision aura d'énormes conséquences morales et sociétales. Cependant, cette critique est à nuancer puisque concernant le jugement de Guy Georges, aucun élément n'appuie une quelconque partialité juridictionnelle.

La mise en place du Fichier national des empreintes génétiques)

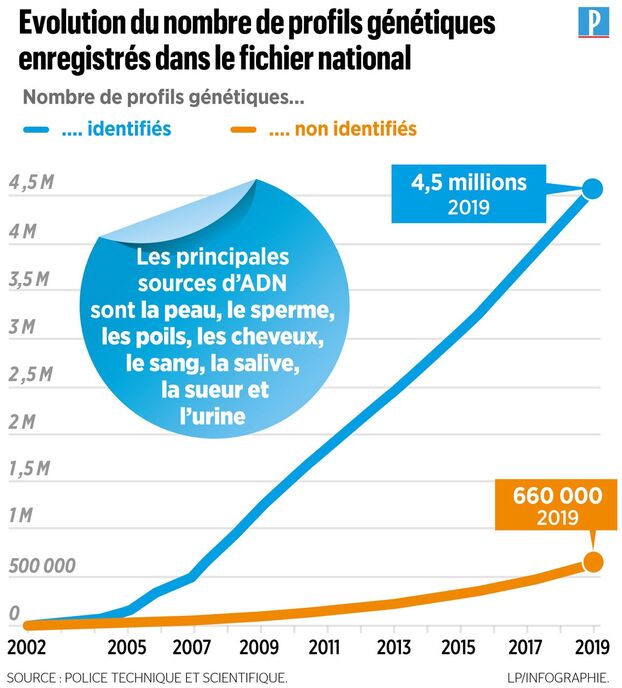

Au cours du procès, un représentant de la Brigade criminelle a témoigné en faveur de la mise en place d'une base de données numérique contenant les empreintes génétiques, arguant que cela aurait pu permettre une identification plus rapide des criminels et ainsi sauver des vies. En réponse à cette affaire, la ministre de la Justice en exercice en 1998, Élisabeth Guigou, a obtenu, par une loi à son nom, la création d'un fichier centralisé regroupant les empreintes génétiques des auteurs d'infractions sexuelles collectées lors d'enquêtes policières. Ce fichier est désormais connu sous le nom de Fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG).

Textes de référence : Article 706-54 du code de procédure pénale Article R.53-9 du code de procédure pénale

Depuis sa création, le FNAEG a subi de nombreuses transformations. En 2003, il a été élargi pour inclure tous les crimes et délits, ce qui a permis de rouvrir des enquêtes auparavant abandonnées. En 2005, le traité PRÜM a incité la plupart des pays européens à partager leurs fichiers d'empreintes génétiques, permettant ainsi de résoudre de nombreux crimes et de prévenir la récidive. Aujourd'hui, le FNAEG est considéré comme un outil indispensable aux yeux des enquêteurs, avec environ 4 millions de personnes inscrites, dont 12% des traces ne sont pas encore identifiées.

Que contient ce fichier ?

L'enregistrement des empreintes ou traces est réalisé dans le cadre d'une enquête pour crime ou délit, d'une enquête préliminaire, d'une commission rogatoire ou de l'exécution d'un ordre de recherche délivré par une autorité judiciaire.

Le FNAEG est un registre qui rassemble les empreintes génétiques de deux catégories de personnes : celles qui n'ont pas été identifiées (obtenues à partir de prélèvements sur les lieux d'une infraction) et celles qui ont été identifiées (personnes condamnées ou suspectées d'une des infractions énumérées à l'article 706-55 du code de procédure pénale). Les informations suivantes sont ajoutées aux empreintes : nom, prénoms, date et lieu de naissance, filiation et sexe, service ayant effectué la signalisation, date et lieu de création de la fiche signalétique, nature de l'affaire et référence de la procédure.

Qui à le droit de consulter le FNAEG ?

Le Fichier national automatisé des empreintes génétiques peut être consulté par différentes personnes, telles que le personnel du service national de police scientifique, un magistrat chargé de superviser le FNAEG, un officier de police judiciaire, le personnel de police technique et scientifique, ainsi que par le personnel affecté au service central de préservation des prélèvements biologiques. De plus, les agents des organismes de coopération internationale concernant la police judiciaire et des services de police ou de justice d'un pays étranger peuvent y accéder conformément aux traités internationaux.

Le délai de conservation des données varie selon les cas : 40 ans pour les personnes qui ont été définitivement condamnées, décédées ou disparues, ainsi que pour celles ayant bénéficié d'une décision de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement pour cause de troubles mentaux, ainsi que pour les traces biologiques. Pour les personnes mises en cause, le délai est de 25 ans. Il en va de même pour les empreintes génétiques des parents ou enfants.

Rédigé par : Marie-Lou Sturbois, Romane Bourdrel & Nalys Brahimi Bella.