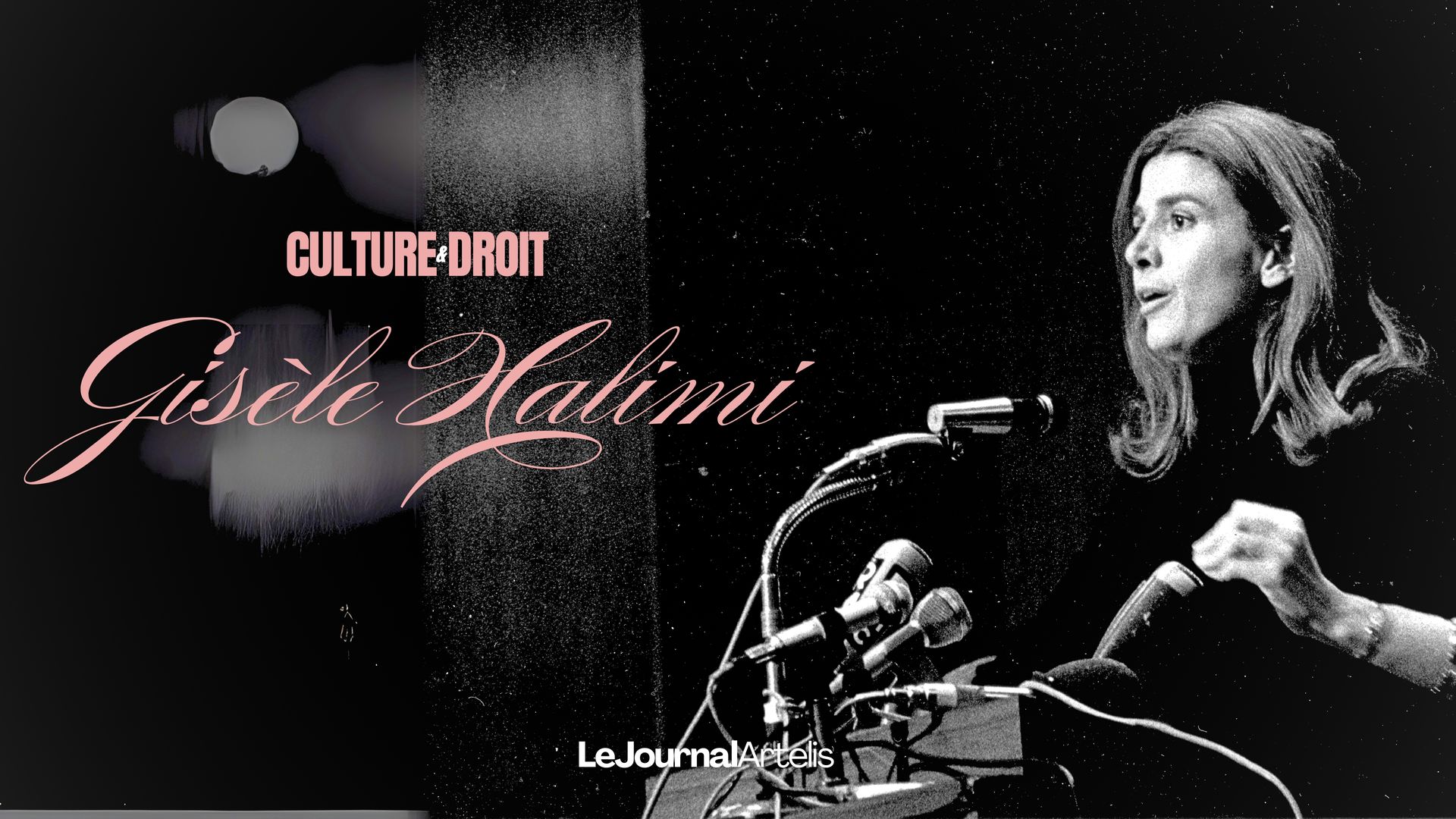

Il est des âmes dont la lumière ne s’éteint jamais. Des voix qui, longtemps après leur dernier souffle, continuent de résonner dans les consciences, d’inspirer les luttes et d’éveiller les révoltes. Gisèle Halimi est de celles-là. Une femme ardente, une insoumise, une combattante dont l’existence fut un long cri d’amour pour la justice, un poème tissé de colère et d’espoir, une ode à la liberté.

Née au bord de la Méditerranée, dans la lumière brûlante de Tunis, un jour de juillet 1927. Dans ce monde où être une fille était un fardeau, où l’on naissait femme comme on portait une condamnation, elle a refusé de plier. Dès l’enfance, elle a appris à dire non. Non aux rôles assignés, non aux silences imposés, non aux destins tracés d’avance.

À dix ans, elle mène sa première bataille : une grève de la faim, pour avoir le droit de lire en paix, loin des corvées domestiques. À seize ans, elle brise le carcan familial et repousse un mariage arrangé. Elle veut étudier, elle veut comprendre, elle veut défendre. Car déjà, dans ses veines, coule le feu du combat.

Paris l’accueille, austère et vibrante. À la Sorbonne, elle se plonge dans les arcanes du droit, non pas comme une discipline figée, mais comme une force vivante, une clé pour déverrouiller les portes de l’oppression. Dans l’ombre des amphithéâtres, elle apprend que les lois peuvent être des remparts ou des chaînes, des armes de justice ou des instruments de soumission. Très vite, elle comprend que le droit n’est jamais neutre, qu’il est façonné par ceux qui le font, qu’il peut être détourné pour maintenir un ordre injuste ou, au contraire, servir à le renverser.

Elle choisit son camp. Elle choisit ceux que l’on accable, ceux que l’on réduit au silence, ceux que l’on voudrait écraser. À peine diplômée, elle prête serment et entre dans l’arène. Elle n’aura pas de dossiers de complaisance, pas de clients fortunés venus chercher des arrangements. Elle choisit la fureur du combat, les causes que l’on dit perdues, celles que personne n’ose défendre.

Face aux juges, une voix qui ne tremble pas

Dans les tribunaux, elle n’est pas seulement une avocate, elle est une présence, un choc, un vent qui dérange. Ses plaidoiries ne sont pas des discours feutrés, elles sont des déflagrations, des actes d’accusation lancés contre une société qui tolère l’injustice. Ses mots tranchent, dérangent, remuent les consciences. Face aux juges, face aux procureurs, face à ceux qui voudraient lui imposer le silence, elle ne cille pas, ne recule pas.

Elle affronte les regards des accusés, ces hommes et ces femmes pour qui elle est souvent le dernier espoir. Elle croise les visages de ceux que l’État a brisés, de ceux que l’on condamne sans autre forme de procès. Elle ne défend pas seulement des clients, elle défend une cause : celle de la justice contre la loi, celle de l’humain contre la froide mécanique judiciaire.

Puis vient la guerre d’Algérie, et avec elle, une nuit qui s’étend sur la République. La France, patrie des droits de l’Homme, se débat dans ses contradictions. D’un côté, un discours de liberté ; de l’autre, une guerre sale, où la torture devient une arme, où la justice se fait complice de l’arbitraire.

Les prisons se remplissent. Les tribunaux deviennent des machines à condamner. Les nationalistes algériens, qu’ils soient militants ou simples suspects, tombent sous le coup d’une répression implacable. La peine de mort frappe sans état d’âme. Dans cette tempête, Gisèle Halimi choisit de résister.

Elle défend ces hommes et ces femmes que la France veut faire disparaître. Elle ne se contente pas d’assurer leur défense, elle dénonce, elle expose, elle oblige la République à se regarder dans un miroir qu’elle voudrait éviter.

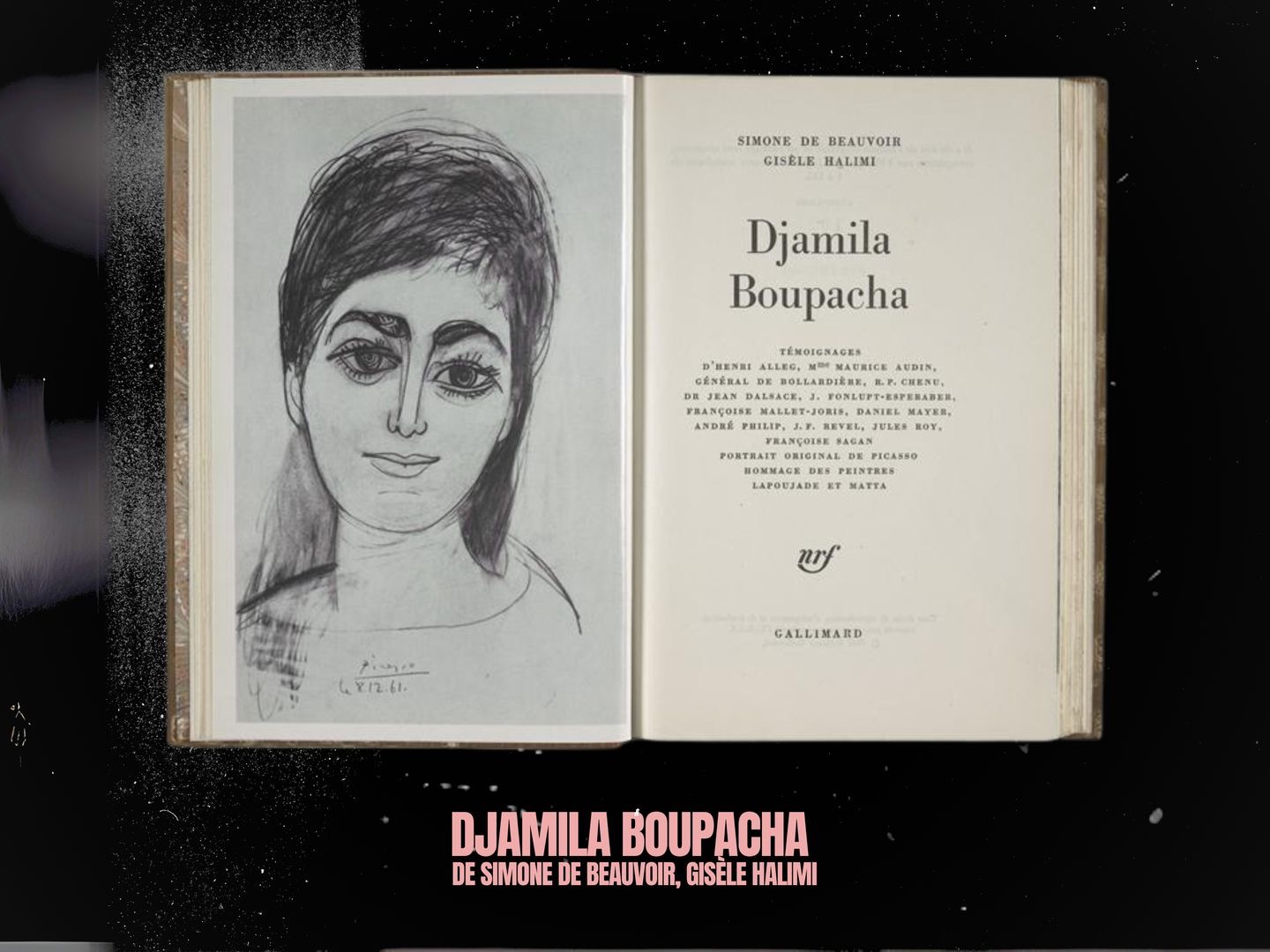

Et puis, il y a Djamila Boupacha.

Djamila, c’est un regard de braise éteinte, une voix brisée avant d’avoir pu crier. Elle n’a que 23 ans quand elle est arrêtée en 1960 par l’armée française. Elle est accusée d’avoir posé une bombe, mais ce n’est pas cela qui fait d’elle une proie. C’est son corps de femme, sa révolte silencieuse, son existence même.

Dans les murs d’une caserne d’Alger, elle subit l’horreur indicible. Les coups, l’électricité, la privation de sommeil, la cruauté qui dépasse l’entendement. Et puis, il y a ce qui ne se dit pas, ce que l’armée française voudrait effacer : le viol.

Lorsque Gisèle Halimi prend en charge son dossier, elle sait que ce combat sera l’un des plus durs de sa vie. Les tortionnaires de Djamila ne seront jamais jugés, la France refuse de voir l’abîme sur lequel elle se tient. Mais Halimi ne se tait pas. Aux côtés de Simone de Beauvoir, elle fait éclater la vérité. Elle ne permet pas que l’on étouffe cette histoire sous les dossiers poussiéreux de l’oubli. Elle publie le livre Djamila Boupacha, un brûlot politique, une déposition publique qui met la France face à ses contradictions.

Le scandale est immense. Le pouvoir tremble. On tente de discréditer Halimi, de la réduire au silence, de faire d’elle une agitatrice plutôt qu’une avocate. Mais elle s’en moque. Elle ne défend pas une opinion, elle défend un principe : celui que la justice doit être la même pour tous, qu’elle ne peut être complice de la barbarie.

Elle aurait pu s’arrêter là. Après la guerre, beaucoup ont préféré oublier. Pas elle.

Car les violences d’État ont mille visages, et la guerre d’Algérie, si elle s’achève sur le papier, continue de résonner dans d’autres combats. Dans celui des femmes que l’on condamne pour avoir voulu disposer de leur propre corps. Dans celui des viols que l’on excuse encore trop souvent. Dans celui des travailleurs immigrés que l’on parque dans les marges des villes.

À chaque nouvelle lutte, elle est là. Toujours avec la même voix, la même intransigeance, la même certitude que le droit n’a de valeur que s’il protège les plus vulnérables.

Elle fait du barreau un champ de bataille, mais pas celui du pouvoir et de la domination. Non. Celui de la justice et de la dignité humaine.

Elle ne plaide pas seulement pour défendre, elle plaide pour réveiller.

Et elle y parvient.

L’histoire de Marie-Claire Chevalier : la condamnation de l’innocence

La guerre n’est pas que celle des peuples, elle est aussi celle des femmes. Elles aussi portent, dans l’intime de leur chair, les chaînes d’une société qui les voudrait soumises. Depuis des siècles, elles subissent le poids des lois qui ne les protègent pas mais les condamnent, qui les enferment dans un destin écrit par d’autres. Gisèle Halimi le sait.

Elle a vu des femmes brisées par la loi, des vies fauchées par l’interdit, des corps marqués par la clandestinité. Elle sait que l’oppression ne se limite pas aux champs de bataille, qu’elle s’exerce dans l’obscurité des chambres froides, sur les tables sales des faiseuses d’anges, dans la terreur d’un ventre que l’on ne contrôle plus. Alors, elle se dresse contre cette autre injustice, plus sournoise mais tout aussi cruelle.

Nous sommes en 1972, dans une France qui refuse encore aux femmes le droit de disposer de leur propre corps. L’avortement est un crime. Un crime puni par la loi de 1920, qui condamne non seulement celles qui avortent, mais aussi celles qui les aident.

Marie-Claire Chevalier a 16 ans lorsqu’un garçon de son quartier la viole. Elle est trop jeune pour comprendre que ce qui lui arrive n’est pas de sa faute, que ce n’est pas elle qui devrait se cacher, avoir honte, se terrer sous le poids du silence. Mais dans la France de 1972, le viol n’est pas encore reconnu comme un crime. Il est un fait divers, une rumeur qui salit davantage la victime que l’agresseur.

Lorsque Marie-Claire découvre qu’elle est enceinte, elle n’a pas le choix. Sa mère, ouvrière, n’a pas les moyens de l’envoyer avorter à l’étranger, comme le font celles qui peuvent payer le prix du silence. Alors, elle l’aide. Elle fait ce que toute mère ferait : elle la protège.

Mais la société ne pardonne pas. Quelqu’un dénonce Marie-Claire et elle est arrêtée. Jugée pour avoir refusé d’être une victime docile.

Quand Gisèle Halimi prend la défense de Marie-Claire, elle comprend immédiatement que ce procès dépasse le cas d’une adolescente. C’est un procès contre toutes les femmes. Contre cette loi qui les traite en criminelles lorsqu’elles veulent reprendre le contrôle de leur vie.

Alors elle décide de renverser le tribunal. Ce ne sera pas Marie-Claire qui sera jugée, mais la France.

Dans cette salle d’audience où l’air est lourd de convenances, où les regards sont pleins de sévérité, Halimi brise le silence. Elle ne se contente pas de plaider, elle accuse. Elle accuse une société qui protège les violeurs et condamne les violées, qui préfère voir mourir des femmes en secret plutôt que d’admettre qu’elles ont des droits sur leur propre corps.

Elle convoque des témoins qui font trembler les murs du tribunal : médecins, sociologues, intellectuels, militantes. Tous disent l’absurdité, la violence, l’injustice. Tous dénoncent cette loi qui n’est pas faite pour protéger mais pour punir, pour maintenir un ordre où les femmes ne décident pas.

Les juges écoutent. Le public, lui, gronde.

Parce que cette fois, ce n’est pas un simple dossier qui se joue ici. C’est une révolte qui prend forme.

Le verdict : un tournant pour l’histoire

Marie-Claire Chevalier est acquittée.

Mais au fond, le vrai verdict dépasse cette salle d’audience.

À travers cette affaire, c’est toute la société française qui prend conscience de l’injustice. Le procès de Bobigny met en lumière le scandale d’un système où l’avortement est un privilège pour les riches et un crime pour les pauvres. Il fait éclater la honte d’une loi qui condamne des jeunes filles de 16 ans pour avoir refusé d’être des mères malgré elles.

Le vent tourne.

Trois ans plus tard, sous la pression croissante du mouvement féministe, la loi Veil est votée. L’avortement n’est plus un crime, il devient un droit.

L’empreinte indélébile d’un combat

Gisèle Halimi n’a pas seulement gagné un procès. Elle a changé l’histoire.

Elle a forcé la société à regarder en face ce qu’elle refusait de voir, à reconnaître que les femmes ne sont pas des mineures éternelles, que leur corps leur appartient, que la justice doit cesser de les condamner pour le seul fait d’exister.

Et pourtant, même après cette victoire, elle n’a jamais cessé de se battre.

Parce que les droits ne sont jamais acquis, parce qu’il suffit d’un souffle pour que les libertés chèrement conquises s’effacent sous les vents du conservatisme. Parce que tant que des femmes, quelque part, sont encore forcées à la clandestinité, la lutte doit continuer.

Le procès de Bobigny reste un symbole, un rappel que la justice n’est pas un mur inébranlable, mais une matière que l’on peut sculpter, si l’on a le courage de s’y confronter.

Et ce courage, Gisèle Halimi l’a incarné, jusque dans son dernier souffle.

1978 : Un procès pour briser l’omerta.

Le Viol n’est Plus un Non-Dit

Mais il y a un autre combat. Un fléau que la société tait, minimise, dissimule sous des mots fades et vides : le viol. Pendant des siècles, il fut relégué aux marges de la justice, dissimulé derrière des silences complices, classé parmi les “maux ordinaires” de la condition féminine. Le viol n’était pas un crime. Il était un tabou.

Jusqu’aux années 1980, en France, le viol était encore un délit, un simple dommage collatéral des rapports de domination, une “affaire privée” qui ne relevait pas de la cour d’assises. Une agression que la société refusait de nommer, que la justice ne voulait pas regarder, que les victimes n’osaient pas dénoncer. Les mots étaient absents. La loi était muette. Le viol était un murmure que l’on étouffait.

Mais Gisèle Halimi, elle, refuse l’inacceptable. Elle refuse ces juges qui détournent les yeux, ces procureurs qui relativisent, ces lois qui ignorent. Elle sait que l’impunité est une seconde violence, et qu’un crime que l’on tait est un crime que l’on accepte.

En 1978, elle prend la tête d’un procès historique qui fera date : l’affaire d’Aix-en-Provence. Une jeune femme de 18 ans, Anne Tonglet, et son amie, Araceli Castellano, ont été sauvagement agressées et violées par trois hommes sur une plage, en pleine nuit. Elles portent plainte, mais la justice, comme à son habitude, traîne, hésite, doute. Des juges murmurent encore qu’elles auraient pu “provoquer”, que l’accusation est lourde, que ce sont des choses qui arrivent…

Mais cette fois, ce ne sont pas les accusées qui doivent baisser les yeux. Ce sont les violeurs. Ce procès devient celui de la société elle-même. Gisèle Halimi, avec la détermination qu’on lui connaît, transforme cette affaire en tribunal du patriarcat.

Elle ne plaide pas seulement pour ses clientes. Elle plaide pour toutes les femmes.

Elle se lève et dit : « Le viol n’est pas un fait divers. Il n’est pas une fatalité. Il est un crime, un crime qui doit être jugé, puni, reconnu. »

Elle démonte, un à un, les arguments sexistes qui, depuis toujours, font des victimes les coupables. Elle dit à la justice que le corps des femmes n’est pas un champ de bataille, qu’il n’est pas un territoire que l’on prend, que la force ne fait pas le droit.

Elle exige que la loi change, que la société regarde enfin cette réalité en face.

Deux ans plus tard, sous la pression médiatique et politique suscitée par ce procès retentissant, une loi historique est votée. Le viol devient enfin un crime puni par la cour d’assises, au même titre que les autres agressions physiques les plus graves.

C’est une avancée majeure. Pour la première fois, la loi nomme. Pour la première fois, elle punit.

Mais pour Gisèle Halimi, le combat ne s’arrête pas là.

Car une loi ne suffit pas à changer les mentalités. Il faut encore lutter contre les juges qui minimisent, les médias qui romantisent, les policiers qui découragent les plaintes, les hommes qui continuent de croire que tout leur est permis.

Alors elle continue. Elle écrit, elle parle, elle alerte.

Elle sait que l’histoire n’est pas linéaire, que les victoires peuvent être fragiles, que rien n’est jamais définitivement acquis.

Elle ne célèbre pas.

Parce qu’elle sait qu’il faudra toujours des voix pour veiller, pour défendre, pour refuser.

Parce qu’elle sait qu’ailleurs, et parfois ici, le viol est encore un non-dit.

Les Mots pour Dire, les Lois pour Changer

Car Gisèle Halimi n’est pas seulement une avocate. Elle est une femme de lettres, une passeuse de mémoire, une voix qui refuse de s’éteindre. Elle a compris très tôt que le droit ne suffisait pas toujours à renverser l’ordre établi, que les victoires judiciaires, si essentielles soient-elles, n’étaient qu’une part du combat. Il fallait aussi toucher les âmes, modeler les imaginaires, ébranler les certitudes enracinées dans des siècles d’inégalités.

C’est dans l’écriture qu’elle a trouvé un autre champ de bataille, un espace où le droit rejoint la littérature, où l’histoire personnelle devient collective, où le témoignage devient manifeste. Avec une plume incisive, à la fois tendre et implacable, elle raconte non seulement les procès qu’elle a menés, mais aussi les combats invisibles, les douleurs tues, les révoltes murmurées derrière les portes closes.

Dans La Cause des femmes (1973), elle brise le silence sur la condition féminine, dévoile les oppressions ordinaires et appelle à un soulèvement des consciences. “Les femmes ne naissent pas inférieures, elles le deviennent.” Cette phrase, en écho à Simone de Beauvoir, résume son engagement : démontrer que l’inégalité est une construction sociale, et que ce qui est construit peut être défait.

Chaque ligne de ce livre est un cri, un appel à la lucidité. Gisèle Halimi ne s’embarrasse pas d’euphémismes : elle raconte la réalité brutale de l’avortement clandestin, du viol banalisé, de l’injustice institutionnalisée. Ce livre est un électrochoc, une prise de conscience collective qui participe à faire basculer l’opinion publique en faveur de la légalisation de l’IVG.

Dans Avocate irrespectueuse (2002), elle revient sur ses combats judiciaires, ses batailles contre l’ordre établi, ses joutes avec une justice souvent aveugle aux souffrances des plus vulnérables. Elle y dévoile aussi les coulisses des procès historiques, le courage de ses clientes, l’hostilité des tribunaux dominés par des hommes qui ne comprenaient pas qu’une femme puisse, non seulement plaider, mais exiger, dénoncer, accuser.

Dans Une farouche liberté (2020), son dernier ouvrage, elle livre un testament, un passage de flambeau aux générations futures. Elle y raconte son enfance, son éveil à la révolte, ses victoires et ses blessures. Mais surtout, elle rappelle une vérité essentielle : les droits acquis ne sont jamais définitivement acquis. Il faut les défendre sans relâche, les raviver, les faire grandir.

L’écriture comme mémoire, l’écriture comme engagement

Gisèle Halimi a toujours eu conscience que les lois ne changent pas seulement par des discours politiques ou des décisions de justice. Elles changent aussi parce qu’un jour, quelqu’un lit un livre qui transforme sa vision du monde. Parce qu’un texte, une phrase, un témoignage, viennent fissurer les dogmes, bousculer les habitudes, ouvrir des brèches dans l’indifférence.

Elle a compris que l’histoire des femmes a longtemps été racontée par d’autres qu’elles-mêmes, et qu’il était temps qu’elles prennent la plume pour écrire leur propre récit. Par son écriture, elle a gravé dans la mémoire collective les luttes de son temps, refusant qu’elles soient oubliées ou minimisées.

Ses livres sont des monuments de papier, des plaidoyers qui dépassent le cadre juridique pour s’ancrer dans la conscience collective. Ils rappellent que le droit n’est jamais neutre, qu’il est façonné par celles et ceux qui le défendent, et que derrière chaque avancée législative, il y a des voix qui ont osé se lever.

Un Dernier Combat, une Dernière Flamme

Gisèle Halimi s’éteint le 28 juillet 2020, mais son feu ne s’éteint pas. Il danse encore dans chaque regard insurgé, dans chaque voix qui s’élève contre l’injustice, dans chaque main qui tremble d’indignation avant d’écrire, de plaider, de dénoncer. Elle a fait du combat une transmission, et de la révolte un héritage.

Mais elle ne voulait pas de louanges. Pas d’éloges figés dans le marbre froid des hommages convenus. Elle ne voulait pas être pleurée, elle voulait être continuée. Pas un monument, mais un mouvement. Pas une mémoire, mais un avenir.

Alors, nous continuons.

Nous continuons dans les tribunaux, là où elle a tant de fois fait entendre la voix des oubliés, où elle a brisé le silence des femmes violées, forcées d’avorter dans la clandestinité, torturées par la loi autant que par les hommes. Dans chaque salle d’audience où une avocate refuse de baisser les yeux devant l’injustice, où une plaidoirie secoue les murs du patriarcat, elle est là.

Nous continuons dans la rue, là où elle marchait, poing levé, regard brûlant, refusant les compromissions et les demi-mesures. Elle est dans chaque slogan scandé, dans chaque pancarte brandie contre les violences faites aux femmes, contre l’inégalité qui persiste, contre les lois encore imparfaites, contre les silences complices. Elle est dans les pas de celles qui avancent malgré la peur, malgré la fatigue, malgré l’usure.

Nous continuons dans les livres, car elle a inscrit son combat dans les pages que l’on tourne comme des pages d’histoire, mais aussi comme des pages de demain. “La Cause des femmes”, “Une farouche liberté”, ces titres ne sont pas des reliques du passé, mais des armes toujours affûtées, des voix toujours vivantes. Chaque lecture de ses mots est un nouveau soulèvement.

Nous continuons dans les consciences, dans ce frisson qui parcourt l’échine lorsque l’injustice frappe et que l’on refuse de détourner le regard. Elle a inoculé en nous le refus du fatalisme, l’exigence de la révolte. Chaque femme qui se lève pour dire non, chaque homme qui choisit de combattre à ses côtés, chaque jeune fille qui apprend que la liberté ne se demande pas mais se prend, tous portent en eux un éclat de son feu.

Alors oui, elle entre au Panthéon. Elle rejoint les grandes figures de l’Histoire, les combattants de l’ombre et de la lumière. Mais elle est ailleurs, surtout. Elle est là où l’on refuse l’injustice, là où l’on se bat encore, là où la colère se transforme en victoire.

Dans ce devoir de mémoire et de transmission, Artelis Tutorat a ainsi décidé de nommer sa promotion 2024-2025 en hommage à Gisèle Halimi. Ce choix fort et symbolique vient du premier président et fondateur d’Artelis, Nalys Brahimi Bella, qui a voulu inscrire cette génération sous le signe du combat pour la justice et l’égalité. Un nom qui n’est pas seulement un hommage, mais une promesse.

Gisèle Halimi est partie, mais elle n’a jamais été aussi vivante.