Le Bureau des Arts d’Artelis Tutorat inaugure sa première campagne de sensibilisation culturelle par une exploration visuelle et textuelle du pouvoir de l’art, dans ses dimensions sociales, politiques, et poétiques. À travers une sélection de citations fortes issues de traditions artistiques et militantes multiples, cette campagne entend ouvrir un espace de dialogue entre droit et culture, création et engagement, mémoire et avenir.

Dans un contexte académique, souvent structuré par le raisonnement juridique et l’exigence formelle, le BDA souhaite faire émerger un contre-espace sensible et réflexif, où les formes artistiques dialoguent avec les luttes, les récits, les mémoires. Cette campagne s’appuie sur une iconographie de la parole : des mots choisis, parfois bruts, parfois délicats, toujours porteurs de sens. Des voix féminines et masculines, issues des diasporas, des cultures urbaines, du monde intellectuel ou militant, résonnent avec celles d’artistes, poètes, penseurs, juristes parfois, qui ont affirmé l’art comme un vecteur de liberté.

Cette première campagne est pensée comme un point de départ. Elle ouvre un cycle où chaque membre, chaque étudiant·e, chaque visiteur·se est invité·e à prolonger la parole par sa propre création : écrire, peindre, performer, penser autrement. L’espace du BDA devient ainsi un laboratoire de sens, un lieu de réappropriation culturelle, et une passerelle entre l’univers du droit et celui des émotions.

Ce projet n’est ni une exposition, ni une simple communication. Il est un manifeste visuel, un prologue sensible à ce que le Bureau des Arts souhaite devenir : Un lieu d’art vivant, un lieu d’idées, un lieu de luttes.

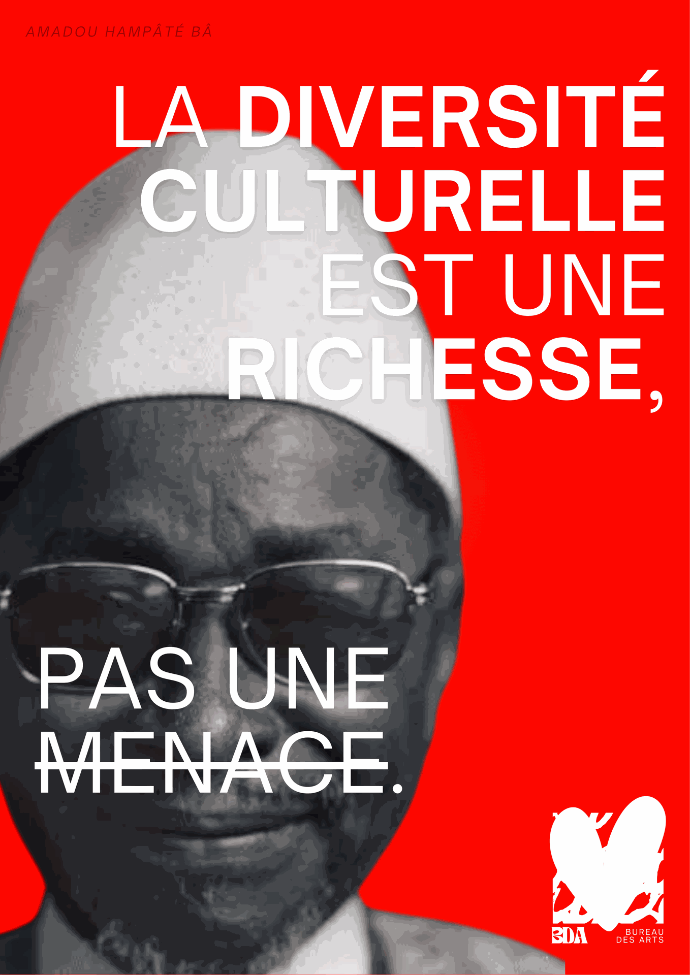

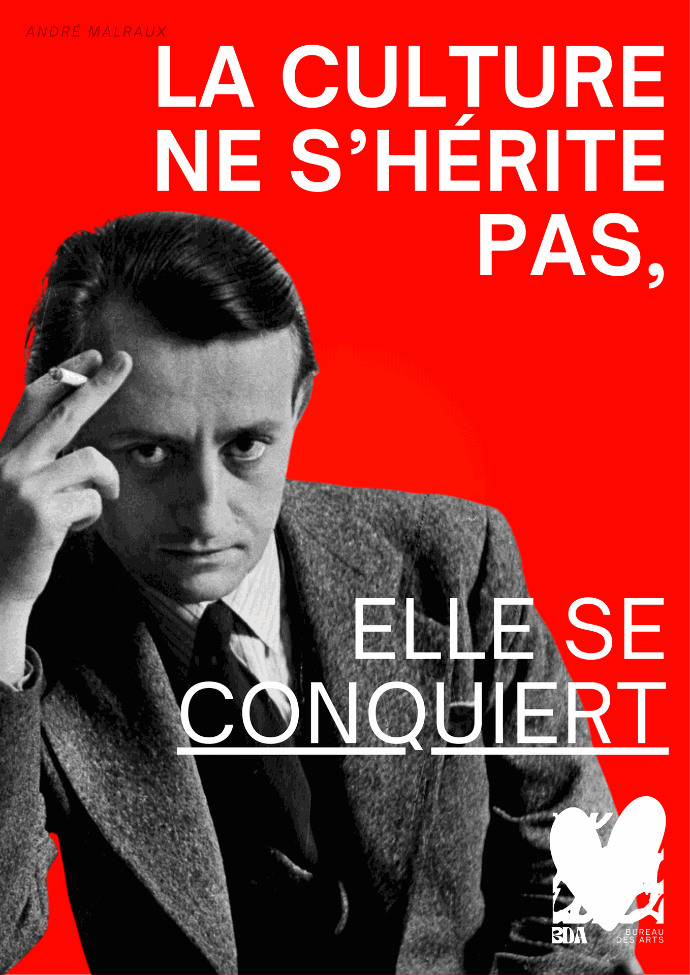

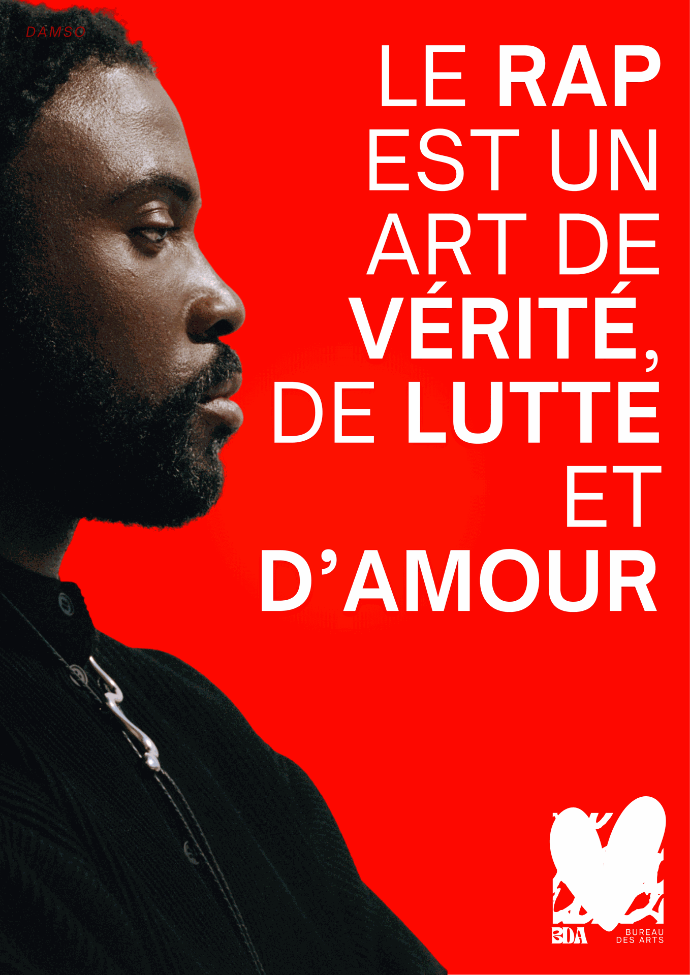

La campagne du Bureau des Arts se déploie à travers un panorama volontairement éclectique d’auteurs et d’artistes — figures historiques, voix contemporaines, personnalités engagées, artistes populaires ou penseurs parfois méconnus. Ce choix est au cœur même de notre démarche, qui place la pluralité des origines, des genres, des cultures, et des parcours au centre de la création artistique et culturelle.

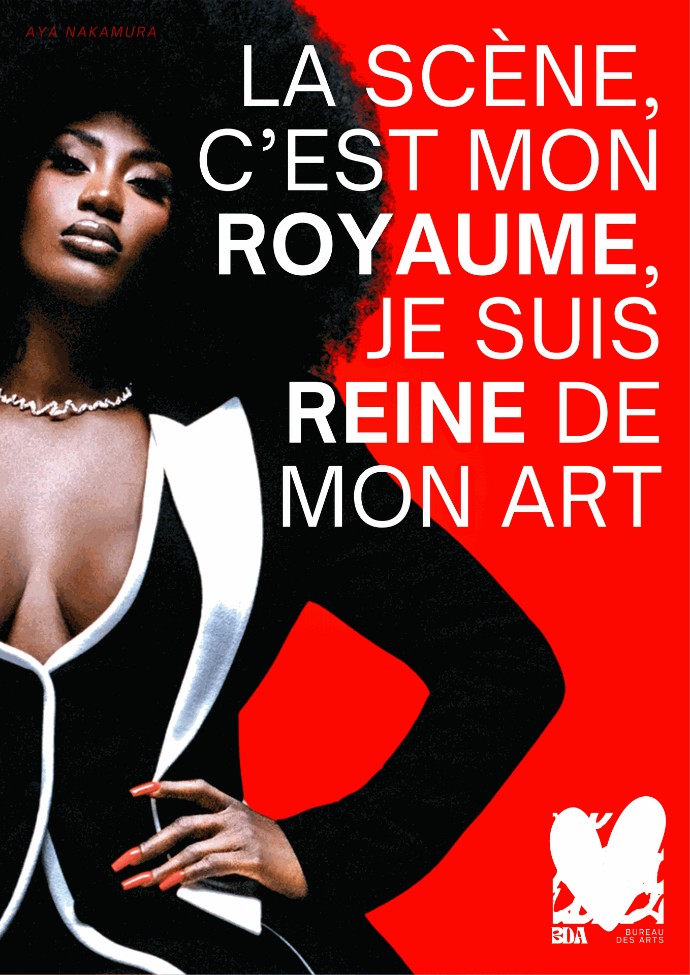

En mêlant Aya Nakamura et André Malraux, ou encore Damso et Albert Camus, nous refusons la dichotomie entre culture dite « savante » et culture dite « populaire ». Ces figures appartiennent à des horizons sociaux, ethniques, et générationnels très différents, mais elles participent toutes d’un même souffle : celui de la quête de sens, de justice, de beauté. Ce choix est une invitation à dépasser les frontières, à déconstruire les hiérarchies culturelles héritées, souvent basées sur des critères élitistes ou exclusifs. Il incarne la conviction que la culture est un espace de rencontre, de frottement et d’enrichissement mutuel, et non un mur qui sépare.

Associer des voix féminines fortes, telles qu’Aya Nakamura ou Nina Simone, à celles d’hommes célèbres ou moins connus, manifeste aussi notre volonté d’équilibre et de visibilité. La campagne revendique l’importance de faire entendre les paroles des femmes artistes et penseuses, souvent minorées dans les discours dominants, et de porter une attention accrue aux questions de genre dans la création.

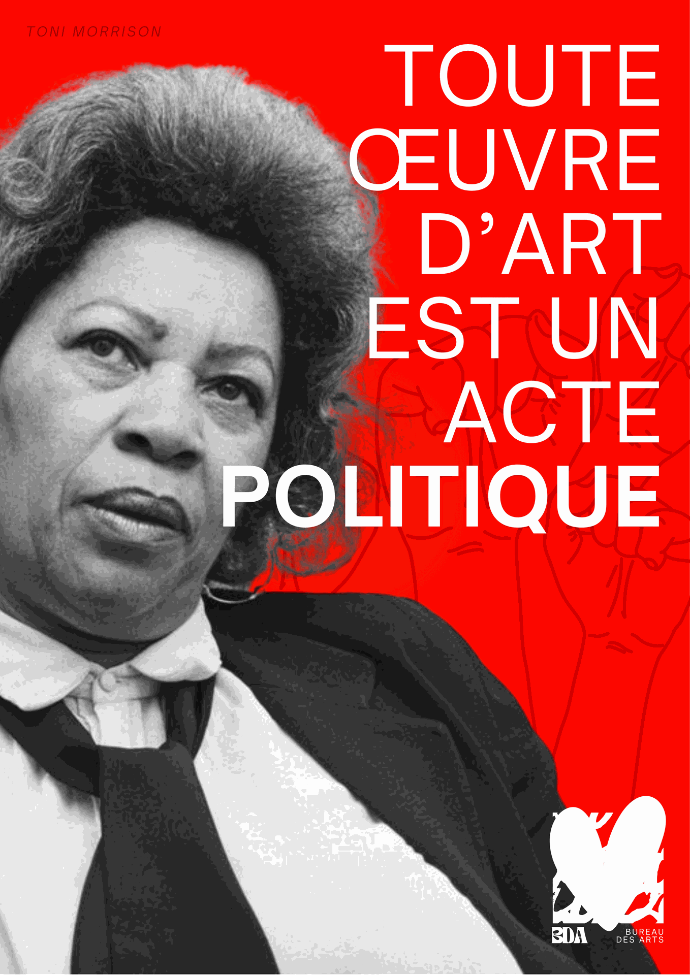

La campagne du BDA d’Artelis choisit délibérément de faire coexister des personnalités reconnues du grand public — qu’il s’agisse d’auteurs, d’artistes ou d’intellectuels — avec des figures moins exposées, souvent oubliées des projecteurs médiatiques. Cette double démarche est essentielle pour révéler la pluralité des parcours et la richesse plurielle des héritages culturels. Car la richesse culturelle ne se mesure pas uniquement à la notoriété ou à la visibilité. Elle se manifeste d’abord dans la profondeur des idées, dans la capacité d’une parole à interroger, à provoquer, à faire avancer la réflexion collective. C’est aussi dans l’intensité de l’engagement personnel et social, dans la force avec laquelle une pensée ou une création sait toucher, émouvoir, réveiller.

Par cette diversité, la campagne du BDA Artelis affirme que l’art et la culture sont avant tout des outils d’inclusion, d’émancipation et de dialogue. Ils sont des leviers pour questionner le monde, pour donner voix à celles et ceux qui ne l’ont pas toujours, pour tisser des ponts entre les différences. Ce kaléidoscope d’expressions est la traduction concrète de notre engagement humaniste, notre ambition d’ouvrir des espaces où chacun·e peut se reconnaître, s’enrichir et contribuer.

Artelis est aujourd’hui la première association de la Faculté des Sciences Juridiques, Politiques et Sociales de l’Université de Lille, tant par la diversité de ses actions que par l’ampleur de sa communauté. Elle réunit plus de 250 membres, dont une majorité sont des étudiants de Licence qui s’engagent pour la première fois dans la vie associative. De cette dynamique, Artelis s’est donnée pour mission d’accompagner les étudiants dans toutes les dimensions de leur formation : académique, sociale, culturelle et humaine. Son programme de tutorat entre pairs, son journal juridique étudiant, son Bureau des Étudiants (BDE)… forment déjà un socle solide. Le BDA vient aujourd’hui compléter ce dispositif en apportant une dimension artistique, sensible et créative à cet ensemble.

La création du Bureau des Arts ne marque pas seulement une diversification des activités d’Artelis. Elle acte une transformation plus profonde, amorcée dès les premiers pas de l’association : celle de faire d’Artelis bien plus qu’un dispositif de tutorat. Si l’accompagnement pédagogique demeure notre socle et notre fierté, il n’est désormais qu’un point de départ. Artelis s’est construite avec la volonté d’être une porte d’entrée vers l’engagement associatif dans toute sa richesse, en donnant à chaque étudiant la possibilité de s’investir selon ses envies, ses talents, ses causes.

Ce chemin se concrétise aujourd’hui par une double dynamique : Le développement de partenariats avec d’autres associations étudiantes, culturelles, solidaires ou citoyennes, pour multiplier les passerelles et encourager la co-construction. La structuration d’Artelis en tant que “méga-association”, capable d’intégrer en son sein plusieurs pôles d’action (tutorat, journal, BDE, BDA…), offrant ainsi aux étudiants un écosystème complet, vivant, cohérent.

Aujourd’hui, le Bureau des Arts (BDA) vient compléter ce dispositif avec un objectif clair : offrir à tous les étudiants une porte d’entrée vers la culture, dans ce qu’elle a de plus exigeant comme de plus accessible. Ce projet s’inscrit dans une volonté de proposer à tous les étudiants une expérience universitaire complète, où l’engagement, la transmission et la création coexistent. Le BDA est conçu comme un lieu d’expérimentation collective, où les talents émergents peuvent se révéler, où les regards se croisent, où le droit se pense en lien avec les imaginaires du monde.

À l’occasion de sa première campagne de visibilité, le Bureau des Arts d’Artelis Tutorat a choisi d’affirmer une identité visuelle forte, immédiatement reconnaissable, fondée sur la tension graphique entre sobriété photographique, puissance chromatique et clarté typographique.

Chaque affiche repose sur une composition identique : un fond rouge vif, couleur emblématique du BDA, un portrait en noir et blanc de l’auteur ou de l’autrice de la citation, une phrase marquante inscrite en blanc, avec une typographie épurée. Ce triptyque visuel s’inscrit dans une tradition d’affiche militante et artistique à la fois. Il ne s’agit pas seulement de communiquer, mais de faire acte visuel, de produire un espace de dialogue entre le regard et la pensée, entre l’image et le mot.

Rouge BDA : une couleur de présence

Le rouge ici s’affirme comme une présence active. Il capte l’œil sans appel, crée une tension visuelle immédiate, oblige à regarder. Il est le premier mot sans lettres, la première prise de parole du support. Là où d’autres campagnes choisiraient la discrétion, la nuance ou le fondu, celle-ci revendique l’éclat, l’intensité, la frontalité. C’est un rouge qui ne négocie pas : il affirme, comme l’art lui-même.

Historiquement, le rouge est la couleur des avant-gardes, des ruptures, des soulèvements. Il est celui des toiles de Matisse, des drapeaux de la Commune, des scènes de théâtre politique. Il convoque à la fois la passion et l’alerte, l’élan vital et la revendication. Dans le contexte de cette campagne, il incarne autant la fièvre de créer que la nécessité de dire. Il est le souffle de l’expression artistique, dans ce qu’elle a de plus engagé.

Ce rouge n’est donc pas un simple fond. En cela, le rouge BDA agit comme une scène symbolique : il place chaque figure citée sur un plateau mental, un espace d’écoute et de projection. Il transforme l’affiche en acte artistique, et l’acte artistique en événement culturel. Il dit au spectateur : « Regarde. Lis. Réagis. »

Le noir et blanc : pour un portrait intemporel

Le choix de photographies en noir et blanc s’inscrit dans une volonté de neutralité esthétique et de résonance intemporelle.Dénués de distraction colorée, ces visages captent l’attention dans leur pureté expressive. Le noir et blanc agit ici comme une mise à distance respectueuse, tout en restituant au regard sa densité propre. Il évoque l’archive, l’engagement, la permanence des figures choisies.

Le blanc typographique : la clarté de la pensée Inscrites en blanc pur.

Dans la scénographie visuelle de cette campagne, le choix de la lettre capitale blanche n’est jamais gratuit. Il constitue au contraire un geste typographique fort, un choix de langage visuel qui revendique autant qu’il expose. En inscrivant chaque citation en majuscules, le Bureau des Arts fait le choix d’une parole qui ne chuchote pas, mais qui affirme, proclame, porte. Les majuscules abolissent la hiérarchie interne du mot : il n’y a plus de capitale initiale, plus de lettres discrètes — chaque signe devient égal en intensité, chaque terme participe d’un discours totalement assumé, délivré avec la même force d’impact. La typographie en capitales ne crie pas, elle projette : elle donne à lire comme on donne à voir, frontalement, sans détour ni timidité.

Le blanc dans lequel cette typographie s’inscrit joue, quant à lui, un rôle d’équilibre visuel et symbolique. Sur le fond rouge vif, il agit comme une détonation visuelle, un surgissement de clarté. Le blanc n’est pas neutre : il est ici porte-lumière, éclat de pensée, urgence poétique. Il contraste non seulement avec la couleur du fond, mais aussi avec la photographie en noir et blanc de la figure, qu’il vient interrompre sans jamais l’effacer.

Par la répétition des codes visuels, chaque affiche devient un fragment d’un ensemble discursif cohérent. Cette campagne ne juxtapose pas des figures : elle tisse une constellation, une polyphonie de voix qui disent, ensemble, que l’art est un droit, une langue, un espace de lutte et de beauté. À travers cette démarche, le Bureau des Arts d’Artelis entend revaloriser la parole artistique dans toute sa diversité culturelle, générationnelle et politique, et affirmer sa place dans la formation des consciences critiques.

L’art, dans sa richesse et sa pluralité, est un langage qui transcende les disciplines. Il ne se contente pas d’orner le réel, il l’interroge, le déplace, le révèle. Loin d’être périphérique, il est au contraire central dans toute démarche de compréhension du monde — et donc, du droit lui-même. Par ses formes multiples, il questionne les évidences, donne à ressentir ce que les normes taisent, rend visibles les marges et les silences du discours juridique. Créer un Bureau des Arts au sein d’une association de droit peut sembler, au premier regard, inattendu. Mais pour Artelis, il s’agit là d’une évidence. L’évidence que le droit et l’art partagent une même finalité : celle d’interroger le monde, de le rendre plus juste, plus lisible, plus humain.

Artelis, en tant qu’association étudiante engagée dans le tutorat en droit, porte au cœur de son action une conviction forte : l’excellence académique ne peut se concevoir sans une ouverture culturelle élargie.

L’art, dans sa richesse et sa diversité, est avant tout un langage sensible, capable de traverser les frontières des disciplines et des savoirs. Il invite à questionner le monde autrement que par la raison seule, à ressentir des émotions qui échappent aux catégories juridiques, à interpréter les réalités complexes qui sous-tendent les normes avec une profondeur renouvelée.

Contrairement à une vision réductrice du droit comme un simple mécanisme formel, l’art révèle les multiplicités des vécus, des histoires, des tensions humaines que le droit cherche à organiser. Il met en lumière les zones d’ombre, les conflits latents, les injustices invisibles qui habitent les règles. Par sa puissance évocatrice, il fait entendre les voix souvent inaudibles dans les discours officiels — celles des minorités, des marginalisés, des oubliés. Ce rôle d’interprète sensible et de révélateur fait de l’art un allié précieux pour le droit, en particulier dans un contexte où les défis sociaux, politiques et humains sont toujours plus complexes.

Le Bureau des Arts d’Artelis se donne pour mission de créer un espace où cette rencontre féconde entre droit et culture peut s’épanouir pleinement. En rassemblant les talents artistiques de ses membres, il orchestre des projets ambitieux qui prennent la forme d’expositions, de performances, de créations visuelles, d’ateliers de pratiques artistiques, ou encore de débats croisant les regards juridiques et culturels. Cette démarche transversale ouvre la voie à une nouvelle compréhension du droit, à une connaissance plus ouverte, plus engagée et plus authentique, où la culture artistique devient un levier d’émancipation, de dialogue et d’innovation.